21 Lug Una parola al giorno: Alienazione

Tratto da unaparolaalgiorno.it

SIGNIFICATO Trasferimento di un bene o un diritto; perdita della ragione; estraniazione da sé stessi; per Marx, estraniazione dell’essere umano dall’oggetto del suo lavoro

ETIMOLOGIA voce dotta recuperata dal latino alienatio, da alienare, che è derivato da aliènus a sua volta da àlius ‘altro’.

- «È un’esperienza così insensata che mi lascia un senso di alienazione.»

Suona difficile ma in fondo è facile, questa parola: l’alienazione è l’atto di alienare, ossia far diventare qualcosa o qualcuno alieno, estraneo, altro da sé – il latino alienus ‘altrui’ è un derivato di alius ‘altro’, e l’alieno nel senso di extraterrestre non è che il massimo grado di estraneità a noi concepibile. Tornando sulla terra, l’accezione più banale di alienazione è quella giuridica: trasferire ad altri la proprietà di un bene, mediante vendita o donazione. Similmente, alienarsi qualcuno sarà allontanarlo, renderselo estraneo – e quindi avverso. Più interessante l’alienazione come condizione mentale, un uscire da sé che un tempo poteva significare anche svenimento o estasi, oggi solo pazzia. L’uso filosofico del termine, infine, aggiunge un elemento essenziale a questi usi tecnici e settoriali: l’alienazione come condizione esistenziale o sistemica, in cui l’umano perde una parte essenziale – la più autentica – di sé.

Tralasciando Hegel, il primo pensatore ad aver usato in senso ‘moderno’ il concetto di alienazione è Feuerbach: secondo lui, gli umani alienano (proiettano fuori di sé) le proprie qualità morali e psichiche migliori attribuendole ad un essere immaginario, Dio, cui poi si sottomettono. Marx trasferisce l’analisi di Feuerbach al campo lavorativo: «Come nella religione l’uomo è dominato dall’opera della sua testa, così nella produzione capitalistica lo è dall’opera della propria mano». Nel sistema capitalistico, infatti, «l’attività dell’operaio non è la sua propria attività. Essa appartiene ad un altro; è la perdita di sé». È solo tra fine Ottocento e inizio Novecento, però – come conseguenza delle profonde trasformazioni economiche e sociali innescate dall’industrializzazione – che diversi pensatori scorgono nell’alienazione il carattere distintivo dell’intera società contemporanea, percepita come una «gabbia d’acciaio» disumanizzante dove ogni cosa è ‘razionalizzata’ e reificata.

Questa visione diverrà il perno della ‘teoria critica’ della Scuola di Francoforte. Nella loro Dialettica dell’illuminismo (1947), Horkheimer e Adorno sottolineano come il dominio tecnico dell’uomo sulla natura si riverberi in dominio dell’uomo sull’uomo e alienazione, giacché «gli uomini pagano l’accrescimento del loro potere con l’estraniazione da ciò su cui lo esercitano». Nel 1964, poi, con la pubblicazione dell’Uomo a una dimensione di Herbert Marcuse, la teoria critica si fa incitazione ad un «Grande Rifiuto» della società capitalistica fondata sul consumo, assurgendo a riferimento intellettuale della nascente rivolta studentesca.

Per Marcuse la moderna società industriale, ancorché formalmente democratica, è «totalitaria», perché in essa ogni «spazio privato è stato invaso e sminuzzato dalla realtà tecnologica» e l’economia «determina non soltanto le occupazioni, le abilità e gli atteggiamenti socialmente richiesti, ma anche i bisogni e le aspirazioni individuali», appiattendo completamente l’essere umano e rendendolo monodimensionale. Vengono indotti falsi bisogni – «di rilassarsi, di divertirsi, di comportarsi e di consumare in accordo con gli annunci pubblicitari, di amare e odiare ciò che altri amano e odiano». Le persone non sanno più distinguere tra bisogni veri e falsi, perché alla fine esse «si riconoscono nelle loro merci; trovano la loro anima nella loro automobile, nel giradischi ad alta fedeltà, nella casa a due livelli, nell’attrezzatura della cucina». Per quanto possa essere percepita come soddisfacente, dunque, la vita dei cittadini della società industriale avanzata è «un’euforia nel mezzo dell’infelicità».

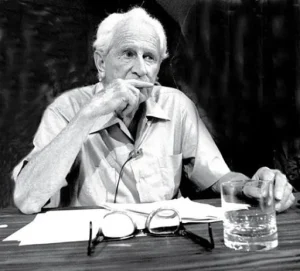

Marcuse ci sta pensando ancora un po’.

Lo stesso Marcuse, però, capisce di trovarsi su un terreno scivoloso: «quale tribunale», infatti, «può mai pretendere di avere l’autorità di decidere» sull’autenticità dei bisogni e su quale sia la ‘vera’ felicità? Se la «produttività ed efficienza» della società industriale le consentono di «accrescere e diffondere le comodità», se «gli individui sono soddisfatti, al punto d’esser felici, dei beni e dei servizi loro offerti», non diventa forse «discutibile la nozione stessa di alienazione», tanto che «la teoria critica si trova priva di argomenti razionali per trascendere la società stessa»? No, risponde Marcuse, perché «il fatto che la grande maggioranza della popolazione (…) è spinta ad accettare la società presente non rende questa meno irrazionale e meno riprovevole», e «la distinzione tra coscienza autentica e falsa coscienza, tra interesse reale e interesse immediato, conserva ancora un significato». Certo, in teoria dovrebbe spettare agli individui decidere quali bisogni siano genuini e quali esistenze autentiche, ma «fintanto che sono indottrinati e manipolati (sino al livello degli istinti), la risposta che essi danno a tale domanda non può essere accettata come fosse la loro». Insomma: come nell’Invasione degli ultracorpi, non sono più loro; hanno smarrito la loro essenza.

Una siffatta postura filosofica apre almeno tre questioni: il paternalismo dell’intellettuale che si attribuisce il diritto di decretare cosa sia alienazione e cosa no, ritenendosene evidentemente immune; l’esistenza e la natura di questa ‘essenza umana’ che sarebbe suscettibile di preservazione o perdita; se tale essenza, considerate l’attrattività e l’espansione planetaria del modello capitalistico-consumista, possa ritenersene davvero aliena, mera vittima. Oggi – non più tempo di maîtres à penser – le diagnosi di alienazione si sono fatte popolari, e non generali bensì mirate, rivolte invariabilmente al misterioso ‘mondo dei giovani’. Non un gran progresso, francamente.

Sorry, the comment form is closed at this time.